スカルプシャンプー研究所とは?

スカルプシャンプーの特徴と効果について

スカルプシャンプーとは

スカルプシャンプーの“スカルプ”とは、英語で「Scalp」と表記し、頭皮・頭の皮などの意味があります。

スカルプシャンプーとは頭皮の“洗浄”と“ケア”に着目したシャンプーの総称です。

近年では今ある髪のケアよりも、髪の土台となる地肌を健康にすることでハリコシのあるつややかな髪の毛を生やし、そして育てることを注目されています。

スカルプシャンプーの特徴

スカルプシャンプーの特徴は、頭皮を洗浄し、健康に導くことです。

この特徴は、髪の美観や指通りをよくする従来のシャンプーとは異なります。

今や髪に悩みを抱える人は国内で男女問わず1000万人を超えていると言われていて、その数は年々増加しています。

その中でも特に多い悩みが抜け毛や薄毛の悩みで、日本の成人男性の薄毛率は25%を超えているとされています。

つまりこれは、4人に1人が薄毛の状態と言うことです。

スカルプシャンプーを使い、頭皮を清潔に洗浄し健康に導くことで薄毛や育毛対策に繋がっていきます。

スカルプシャンプーと従来のシャンプーとの違い

| 目的 | 特徴 | 値段 | |

|---|---|---|---|

| 従来のシャンプー | 髪の健康や美観に主眼を置いて開発 | 指通りの良さや髪のツヤを導く | 安価なものが多い |

| スカルプシャンプー | 頭皮の洗浄や健康に主眼を置いて開発 | 洗浄成分が優しいものが多く、頭皮を清潔で健康的に導く | 高価なものが多い |

スカルプシャンプーの効果

スカルプシャンプーは頭皮の洗浄や健康に導く目的で開発されたシャンプー。

では、スカルプシャンプーを使い続けることでどのような効果が期待できるのでしょうか?

- 頭皮を清潔に保つことができる

スカルプシャンプーを使うことで、頭皮の汚れをしっかりと洗浄することができ、清潔に保つ事ができます。

- 頭皮トラブルを改善させることができる

スカルプシャンプーを使い頭皮を清潔に保つ事で、頭皮ニキビや菌由来のフケ症、においなどの頭皮トラブルを防ぐことができます。

- 頭皮が健康的に保つ事で育毛剤の効果を最大限に発揮できる

頭皮を清潔で健康的な状態に保つ事で、育毛剤の効果を最大限に享受することが期待できます。

シャンプは本来汚れを落とす目的のものなので、発毛効果を期待するのは難しですが、頭皮環境が整うことによって育毛剤の浸透を高め、効果が発揮しやすい環境に導くことができるのです。

頭皮は髪の毛を生み育てる、いわば土壌です。

頭皮環境と整え、清潔で健康的な状態に保つ事は、育毛・発毛環境を向上させることに繋がっていくのです。

研究対象スカルプシャンプーリスト

スカルプシャンプーを選ぶポイント

スカルプシャンプーと一言で言っても、洗浄成分や有効成分などの成分や配合量に的な規則があるわけではなく、メーカーによって異なり様々です。

では数ある中からスカルプシャンプーを選ぶ時、どのような点に着目して選べばいいのでしょうか?

スカルプシャンプーを選ぶ際は次の3点に注目して下さい

きっと、理想のスカルプシャンプーに出会えるはずです!

- 医薬部外品のスカルプシャンプーを選ぶ

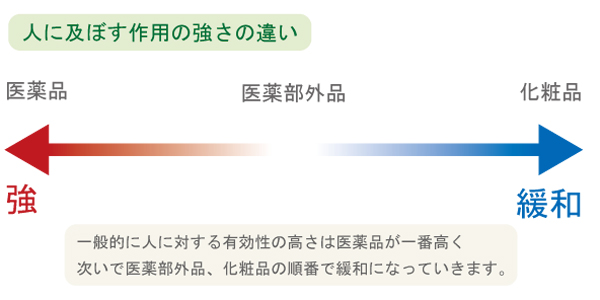

スカルプシャンプーは配合される成分によって“化粧品”もしくは“医薬部外品”に分類することができます。

化粧品は、

”人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう”

という定義付けがされています。一方医薬部外品は医療部外品は“治療”目的というよりかは、“防止”や“衛生”を目的として使用され、薬のような改善効果はありませんが、人体に対する作用が緩和で、医薬品のような特別な販売許可がなくても製品を販売することができるものを指します。

化粧品に分類されるスカルプシャンプーと、医薬部外品に分類されるスカルプシャンプーを比較した際、医薬部外品のシャンプーの方が有効成分がより頭皮に作用し、トラブルを抑える効果が期待できます。

- アミノ酸系・石ケン系スカルプシャンプーを選ぶ

スカルプシャンプーの一番の目的は、頭皮の洗浄です。

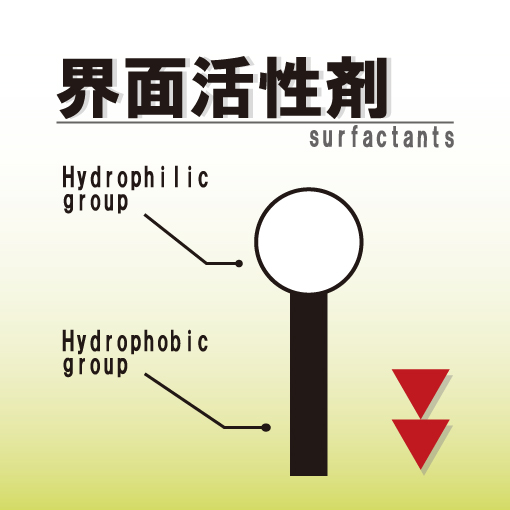

洗浄力が強すぎても、皮脂を過剰に洗い流してしまいますし、弱すぎても汚れやヘアケア剤がきちんと落としきれない場合があります。世の中に出回っているシャンプーは、洗浄基剤である界面活性剤の種類によって大きく、高級アルコール系シャンプー・アミノ酸系シャンプー・石ケン系シャンプーの3つの種類に分類することができます。

シャンプーの種類や特性を把握することで、自分の髪の毛に関する悩みや頭皮の状態に合わせてシャンプーを選ぶことができるようになります。

それぞれのシャンプーには、頭皮や髪の毛に与えるメリット・デメリットがあり、さらに洗い心地にも影響を及ぼします。

| 高級アルコール系シャンプー | アミノ酸系シャンプー | 石ケン系シャンプー | |

|---|---|---|---|

| メリット | 洗浄力が強力で皮脂や整髪料をしっかり洗い流せる シャンプーが比較的安価 | 洗浄力が穏やかで低刺激 皮脂を適度に残しながら洗える | 低刺激だが洗浄力が強力 生分解性が高く環境に優しい |

| デメリット | 頭皮を保護する皮脂を過剰に洗い流してしまう可能性がある。 肌への刺激が強い | 整髪料やワックスが落ちにくい シャンプーが高価 | 髪がキシみやすい 石ケンカスが残留しやすい |

| 界面活性剤 の種類 | ラウリル硫酸ナトリウム ラウレス硫酸ナトリウム ラウレス塩酸アンモニウム ラウリル硫酸塩 | ココイルグルタミン酸 メチルアラニン グリシン ラウロイルアスパラギン酸ナトリウム メチルタウリン サルコシン ラウロイルメチルアラニンナトリウム | 脂肪酸ナトリウム 脂肪酸カリウム 石けん素地 カリ石鹸素地 |

| 詳しく見る | 詳細へ | 詳細へ | 詳細へ |

アミノ酸系の洗浄成分は洗浄力が穏やかで低刺激なので、本来頭皮のバリア機能を果たす皮脂を過剰に洗い流すことはありません。

一方、石ケン系シャンプーはアミノ酸系の洗浄成分同様、低刺激の洗浄成分です。

おすすめは整髪料をつかった日や2、3日に一度は石ケン系スカルプシャンプーを使い、それ以外の日はアミノ酸系スカルプシャンプーを併用する使い方です。

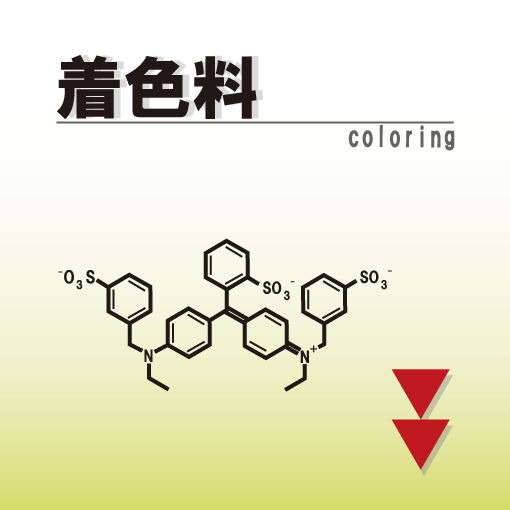

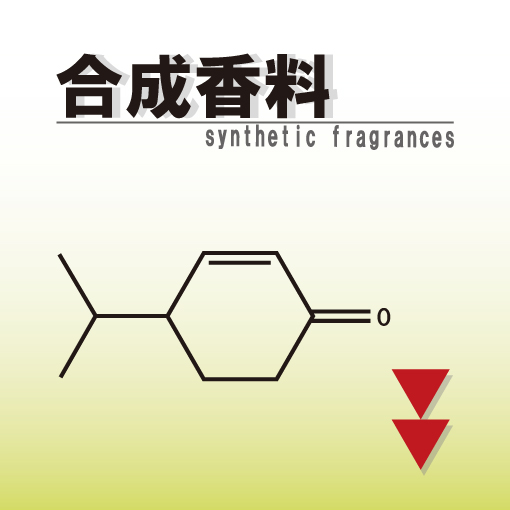

- 着色料・合成香料を避ける

スカルプシャンプーの中には着色料や合成香料の使用されているものがありますが、これらの成分は出来れば避けた方がいい成分です。

これらの成分は、まれに皮膚障害・アレルギー・化学物質過敏症などの原因になる可能性があります。

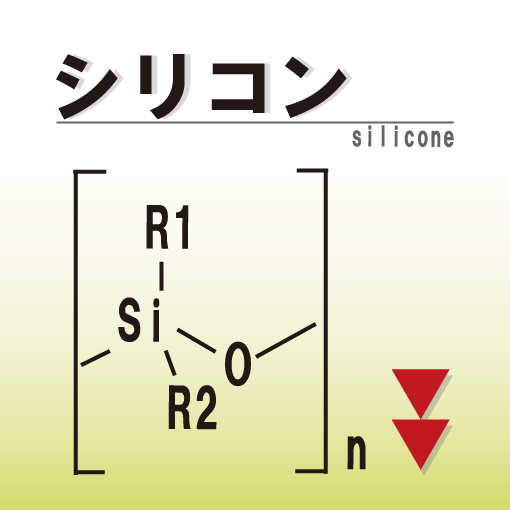

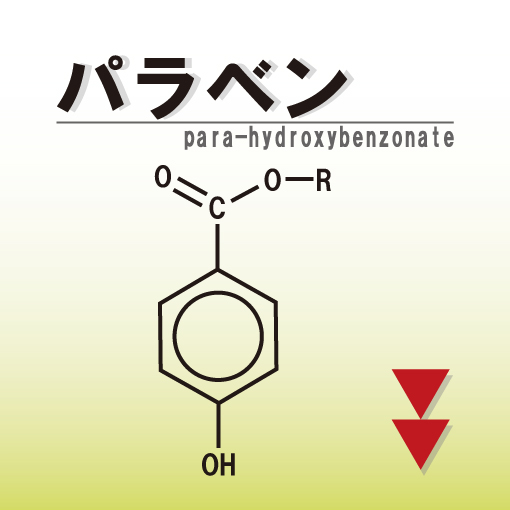

近年のシャンプーはシリコンフリーやパラベンフリーが主流です。

“シリコンが毛穴に詰まり抜け毛の原因になる”

“パラベンがアレルギーなどの頭皮トラブルを引き起こす”といった噂をよく聞きますが、どちらもデータに基づく学術的データはなく、あくまで噂に過ぎないと結論付けられます。

なんとなくシリコンフリーやパラベンフリーがいいと噂に踊らされるのではなく、成分の特徴を理解した上で自身の肌質や、理想の髪質に合ったスカルプシャンプーを選ぶことが大切です。

着色料の中には、石油を精製する際に生じる【ナフサ】を原料として生成されるタール色素を使ったものがあります。

タール色素というのは、「青色○号」「赤色○号」など、「色+数字+号」という表記で書かれている色素で、日本では使用の許可があってもアメリカやEUでは使用禁止のものもあります。

香料も同様に、合成香料の場合石油や石炭を原料とし、そこに数種類の化学物質を合成して精製されます。

体質によっては皮膚障害・アレルギー・化学物質過敏症などの原因になる可能性があり、できれば避けたい成分です。

併せて読みたいシャンプーに関するコンテンツ

正しいシャンプーとドライヤーの方法実践して清潔で健康的な頭皮を保つ

スカルプシャンプーの効果を高める上で重要なことが2点あります。

1つは“正しい方法でシャンプーをすること”

せっかく最適なスカルプシャンプーを使用していても、シャンプーの方法が間違っていると、頭皮を傷つけてしまったり、洗い残によって頭皮に様々なトラブル引き起こしたりしてしまう原因になります。

正しいシャンプーの方法を実践することで、頭皮を清潔で健康的に導き、スカルプシャンプーの効果を最大限引き出すことができます。

2つ目は“正しくドライヤーを使い乾かすこと”

シャンプー後は、頭皮や髪が濡れていて温度も高くなっているので蒸れやすい状態になっています。

この状態は頭皮に悪影響を及ぼす菌の発生や増殖を助長させてしまいます。

頭皮に雑菌が繁殖してしまうと、頭皮ニキビ・フケ・かゆみなどのトラブルの原因になり、最悪抜け毛を引き起こしてしまいまうのです。

また、シャンプー後は髪がダメージを受けやすい状態になっていて、シャンプー後にドライヤーを使い頭皮と髪をしっかり乾かすこが大切なのです。

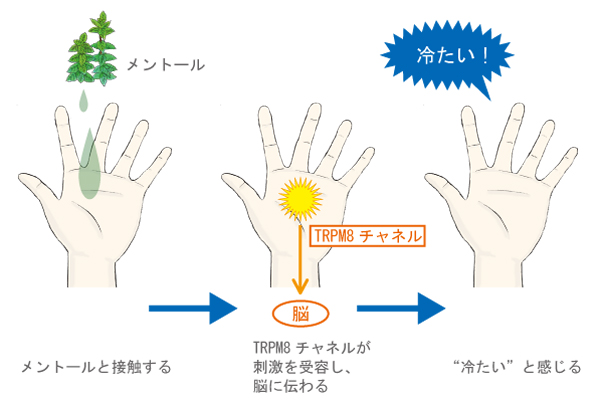

スカルプシャンプーに配合されているメントールの冷感メカニズムとは

メントールとは、日本のハッカやミントに含まれる精油成分です。

揮発性があり、透明もしくは白色の結晶状か粉末状をしています。特徴としては、スースーとした爽快感と揮発性があることが挙げられます。

メントールは、“冷たい”と感じる皮膚の温度センサーである「TRPM8チャネル」を刺激します。

この刺激が脳に伝わるのことでひんやりした冷感を感じるのです。

つまり、実際に温度が低下している訳ではありません。

メントールは冷感・爽快感だけでなく、以下のような効果も期待できます。

- 炎症抑制効果

- 殺菌効果

- 血行促進効果

シャンプー時の抜け毛のメカニズムと、抜け毛を最小限に抑える方法

個人差はあるものの、健康な大人の場合1日の自然脱毛量は50~100本と言われています。

そのうちシャンプー時に抜ける髪の毛の量は30~60本とされていて、シャンプーの時の脱毛が1番多いと言えます。

また、自然脱毛した髪の毛が頭に残っていて、シャンプーの抜け落ちたように見える場合も考えられます。

シャンプー時は1日の中でも抜け毛のインパクトを感じやすいですが、そこまで心配する必要はありません。

ただし、シャンプーの際手に絡まるほどの量が一気に抜けてしまったり、明らかに100本以上の髪の毛が抜けてしまう場合は脱毛症の可能性も考えられるので注意が必要です。

その場合、早めに専門医に診察してもらうことをおすすめします。

スカルプシャンプーと育毛剤の関係性について

スカルプシャンプーと育毛剤を併用することで発毛効果を最大限発揮させることができます。

育毛剤を使用するタイミングは頭皮の汚れが落ちて清潔な状態、つまり、シャンプー後が育毛剤を使うベストタイミングです。

さらにシャンプー直後は毛穴が開いた状態なので、育毛剤のより高い浸透効果が高まります。

注意したいのが、スカルプシャンプーと育毛剤を使う順番です。

育毛剤を使用してからシャンプーをしてしまうと、折角の有効成分を洗い流してしまうことになってしまいます。

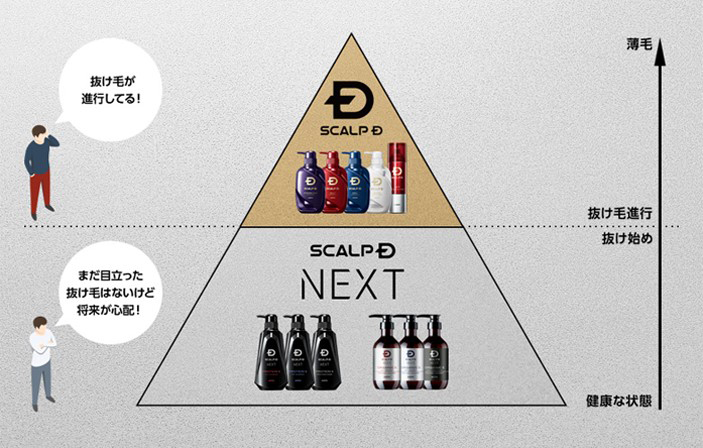

スカルプDシリーズ徹底調査

男性シャンプーシェア9年連続No.1に輝いたスカルプD薬用スカルプシャンプー。

皆様も一度は店頭やCMで見たことがあるかもしれません。

今回はスカルプDのシリーズの核となる、“スカルプD薬用スカルプシャンプー”の超脂性肌用・脂性肌用・乾燥肌用と、20代から始めるシャンプーをコンセプトに展開する“スカルプD NEXT プロテイン5”、“スカルプD NEXT オーガニック5”、大手通販サイトAmazonとのコラボで注目される“ソリモ スカルプD スカルプシャンプー”の5種類を、成分・使用感想・育毛効果・口コミなどから、徹底的にシャンプーの特徴を調査しました。

調査から見えてきたスカルプDシリーズシャンプーの魅力を、余すところなく紹介致します。

スカルプシャンプーQ&A

スカルプ(scalp)は英語で、頭皮・頭の皮の意味を持ちます。

従来のシャンプーは主に、髪の毛の洗浄や美観に重きを置いて開発されたものに対し、スカルプシャンプーは頭皮の洗浄・ケアに主眼を置いて開発されたシャンプーを指します。

スカルプシャンプーと一言で言っても、メーカーによって配合されている成分が様々です。

シャンプーの目的は頭皮や髪の毛の汚れを落とすことにあります。そのため、スカルプシャンプー自体には育毛効果はありません。スカルプシャンプーの中には育毛効果のある成分を配合しているものも存在していますが、短時間で洗い流してしまうものに育毛有効成分を配合したところでどれだけの効果が期待できるか、疑問が残ります。

ただ、スカルプシャンプー自体に育毛効果がないとしても、頭皮の環境を改善することで発毛環境を向上させることに繋がると言えます。

スカルプシャンプーと一言で言っても、成分や配合量の法的な規則があるわけではないので、メーカーによって様々です。“スカルプシャンプーだからどれも頭皮に良い”と早々に決めつけて選んでしまうのは危険です。

洗浄力が強すぎず低刺激のスカルプシャンプーを使い続けることで頭皮を健康な状態に保つ事ができます。

中でもアミノ酸系シャンプーもしくは石鹸系シャンプーは洗浄力が穏やかで低刺激なのでおすすめです。

スカルプシャンプーの仕組みとAGA治療効果について

今日の日本社会においては、女性だけでなく男性もおしゃれや身だしなみに気を使うのが当たり前の世の中となりました。

アンチエイジングという言葉が広く一般に普及していることからもわかるように、男性・女性を問わずにいつまでも若々しさを保ちたいという考えを持つ人が増えたと言っても過言ではないでしょうし、アンチエイジングに高い効果を発揮する医薬部外品や美容品がヒットしているのです。

特に見た目年齢に大きな影響のある髪の毛に関する悩みを解決するためのシャンプーや美容品は数多く開発されており、度々ヒットを記録しています。薄毛や抜け毛の悩みの解決や予防手段として高い人気を誇っており、多くの人が利用しているという実情があるのです。

近年市場でヒットしているシャンプーの種類の一つとしてスカルプシャンプーという種類のシャンプーを挙げることができます。

スカルプとは人間の頭皮という意味があり、従来のシャンプーは髪の毛を洗い、美しく整えるという髪のケアに重点が置かれていたのに対し、スカルプと名のつくシャンプーは頭皮を洗うこと、頭皮ケアに重点が置かれている点に大きな特徴があります。

薄毛や抜け毛で悩んでいる人の頭皮は毛穴に皮脂汚れが詰まっていたり、皮脂量が多すぎたり、頭皮の血行が悪化していたりと、発毛・育毛にとって悪い環境となっているケースが多いということが現代では一般的に知られています。

スカルプシャンプーは毛穴の皮脂汚れを取り除くことはもちろん、頭皮の皮脂量を適切に保ち、頭皮の血行を促進して、育毛や発毛のしやすい環境づくりを手助けしてくれるシャンプーであると言えるのです。

頭皮環境の改善はAGAにも高い効果を発揮するので、AGA治療を行っている人や治療を考えている人にとってもおすすめできるシャンプーとなっているのです。

このシャンプーは正式な医薬品ではなく、医薬部外品として分類されているものが多いのも特徴です。

医薬品ではないので、使用の際に医師に処方してもらう必要もないので、気軽に使用することができます。

今日の日本社会では科学技術の発達によって、髪の問題に高い効用を期待することのできるシャンプーが数多く開発されています。

シャンプーであれば無理なく毎日使用できますし、一般の人でも抵抗なく購入して、気軽に抜け毛や薄毛の予防をすることができます。

これらのシャンプーを上手に利用して、髪のトラブルを抱える前に早めの対策をしたいですね。

特にAGA医師が監修したスカルプシャンプーであれば更に信頼感や安全性も担保できますので、是非検討してみてください。